[DMZ]피해자가 왜 비난받아야 할까?

대대로 엔지니어 집안에서 자라온, 본인 역시 엔지니어인 테일러(가명)는 어느 날 SNS로 “이거 너인 것 같다”며 링크 하나를 받는다.

전공자답게 테일러는 상대에게 해킹당한 것 아니냐며 무시하지만, 그게 아니라 진짜로 ‘야동’에 네가 나온다는 말에 클릭해 본다.

찍은 적도 없는 영상에 너무나 선명하게 테일러의 얼굴이 나오자 그녀는 당황한다.

그녀는 그날 밤 친구들과 게임을 하면서 “나 포르노 배우됐다”며 웃어넘기려고 했다.

하지만, 날이 밝자 이게 그렇게 끝낼 일이 아니란 생각이 들었다.

고도의 얼굴합성 기술인 ‘딥페이크’의 피해자가 된 그녀는, 부모님한테 말하면 “대체 무슨 짓을 하고 다니길래 이런 거냐 찍히느냐?”며 이해도 못할 것 같아서 스스로 해결하기로 한다.

일단 경찰에 신고하니, 딥페이크가 뭔지도 잘 모르는 듯하다. 몇 달 후에 다시 연락이 와선 실제로 찍은 적이 없는 영상이기에 처벌이 불가능하단 답변을 한다.

그러면서 그녀가 사는 주(州)나 연방정부에 관련 법이 없어서 ‘위법’도 아니란다.

테일러의 출신대학과 얼굴, 사는 지역까지 포르노 사이트에 공개돼 그 동네에 갈 일 있을 때, 그녀를 강간하고 싶다는 글이 올라오고, 일면식도 없는 남자로부터 이상한 DM을 받는 일이 부지기수이지만, 딥페이크 가해자를 처벌할 수 없다니 황당하다.

이에 그녀는 같은 가해자로부터 또 다른 피해를 당한 대학 동창 줄리아(가명)와 공조해 범인을 특정한다.

경찰이 가해자로 지목된 마이크(가명)에게 연락해 “위법은 아닌데”라며 “더 이상 이런 영상을 올리지 말라”고 하자 그는 아무 대꾸도 하지 않았다고 한다.

이는 마이크가 자신이 한 일이라고 암묵적으로 동의한 것이라고 볼 수 있지만, 어차피 스스로 시인(是認)한 것도 아니고, 관련 법이 없어서 처벌도 불가능하니 그냥 이게 끝이다.

이에 테일러는 마이크로부터 피해를 본 여성들에게 본인도 모르는 사이에 포르노 배우로 둔갑한 사실을 알려준다.

그리고 그 중 한 인플루언서로부터 답장을 받고, 둘이 협력해 이를 공론화한다.

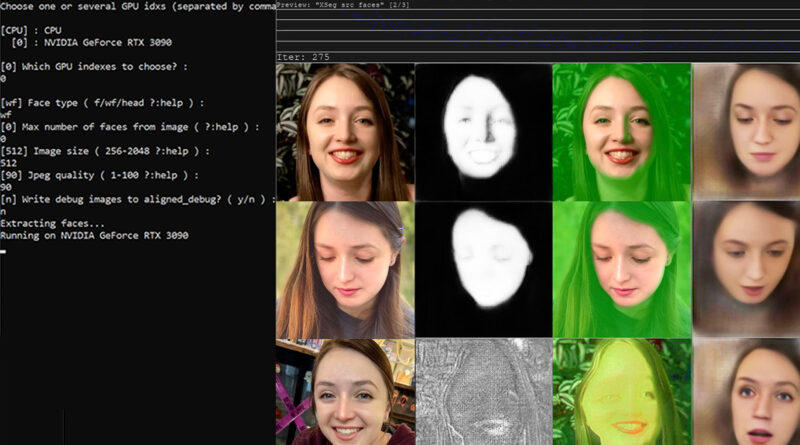

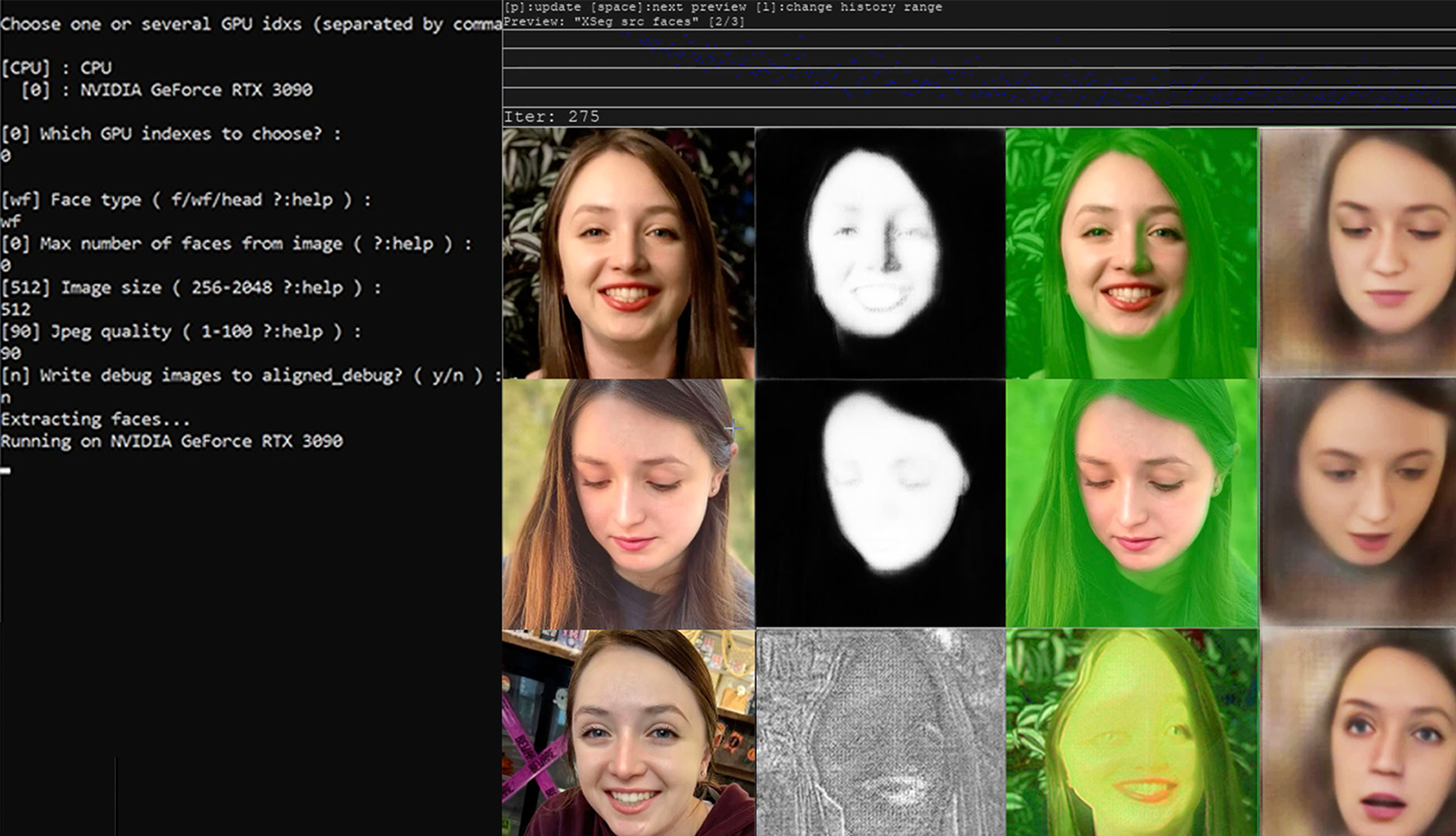

이번 제15회 DMZ국제다큐멘터리영화제에서 아시아 최초로 공개되는 다큐멘터리 영화 <어나더 바디>는 딥페이크 기술을 이용한 딥페이크의 어두운 면을 지적한다.

수학 공식에 숫자를 대입하면 언제나 ‘참’이 나오는 것에 익숙한 테일러에게 자기가 찍지도 않은 ‘거짓’ 영상은 충격으로 다가온다.

누구는 재미로 만든 것뿐이라고 하지만, 딥페이크 영상의 상당수가 음란물이다.

그리고 그 영상 속 여성들은 본인도 모르는 사이에 음란물 속 주인공이 되어 있다.

그런 게 있는 줄도 모르던 여성들은 어느 날, 영상의 존재를 알고 두려움에 떤다.

이름과 얼굴, 대학, 집 주소까지 공개됐으니, 내 주위사람 중에 이 영상을 본 사람이 있다면 나를 어떻게 생각할까 싶어서 말이다.

그런 까닭에 어떤 이는 살을 빼면 얼굴형이 바뀌어서 못 알아볼까 싶어 1년 동안 거의 안 먹었다고 말한다.

사실 요즘은 내 얼굴 사진이 여기저기 공개되어 있다. 카카오톡 프로필 사진이나 페이스북 게시물 중에도 내 얼굴이 나온 사진 1장은 구하기 쉽다.

문제는 이렇게 구한 사진을 이용해 가짜로 음란물을 만들어 이를 돈벌이에 이용하는 이용하는 이가 있다는 점이다.

카카오톡 프로필에 내 얼굴을 올려둔 걸 잘못했다고 비난할 수 없다.

하지만, 기술의 진보를 악용하는 이들을 비난하고, 처벌하기는커녕 피해자에게 비난하기 쉽다.

평소에 남자들을 홀리고 다니니까 이런 일이 생겼지, 평소에 야한 농담을 하니까 이런 일이 생겼지, 솔직히 평소에 네 행실이 바르면 이런 일이 생겼겠느냐…….

사실 인터넷 상에서 사진을 구하기 제일 쉬운 건 연예인이다. 그래서 딥페이크 음란물의 상당 수가 연예인 얼굴을 합성한 거라고 한다.

그렇다면 연예인들은 행실이 바르지 못해서 딥페이크 음란물의 피해자가 되었을까 생각해 보면, 피해자 탓하는 게 얼마나 어리석은 일인지 알게 될 거다.

딥페이크라는 진보된 기술을 이용해 음란물을 만들어 돈 버는 이들로 인해, 본인도 모르는 사이에 피해자가 되어 고통받는 이들에 대해 생각해 보게 하는 영화 <어나더 바디>는 오는 19일 한 차례 더 상영된다.

/마이스타 이경헌 기자